今夜我几乎听到歌声

有一种音乐对应这种悲伤。

在一个某处有两人在跳舞的房间里。

我不想说欲望就是一切。

“一个半空的杯子”不就是半杯?

多少次我们在那里又不在那里?

我看到过女侍者们把一晚上挣的小费投进自动点唱机,

她们的眼睛不对任何特定的事情说“yes”。

欲望不是我要说的点。

今晚你的名字只是小事一桩

跌落着穿过这悲伤。

我们孤独地醒来,

在充满木棍、稻草和风的房间里。我们在栈桥的尽头多久地伫立

看水从脚下流过?

从这个距离可以看到灯光绕着坦帕湾

划出曲线,如愿骨将被折断

那夜晚跨骑在半心半意的诺言上,

只有半个月亮照亮该死的天空。

我们周围净是这样的玩意儿。

有时候我们几乎爱得足够。

我们说我可以做到这点,

我可以做得比这还好,

而信念被它自己版本的“事实”所滋养。

最终心灵和自己反目,

就像饥饿恨盛汤的勺子。

我们在流逝的风景中许下一个愿。

而悲伤是另一个参照点,

远处的音乐也是。

两个人从厨房的桌子上起身,

就像要跳舞。

他们知道多少

关于爱情的事?

作者 / [美国] 西尔维娅·柯贝罗

翻译 / 光诸

Tonight I Can Almost Hear the Singing

There is a music to this sadness.

In a room somewhere two people dance.

I do not mean to say desire is everything.

A cup half empty is simply half a cup.

How many times have we been there and not there?

I have seen waitresses slip a night’s

worth of tips into the jukebox, their eyes

saying yes to nothing in particular.

Desire is not the point.

Tonight your name is a small thing

falling through sadness. We wake alone

in houses of sticks, of straw, of wind.

How long have we stood at the end of the pier

watching that water going?

In the distance the lights curve along

Tampa Bay, a wishbone ready to snap

and the night riding on that half promise,

a half moon to light the whole damned sky.

This is the way things are with us.

Sometimes we love almost enough.

We say I can do this, I can do

more than this and faith feeds

on its own version of the facts.

In the end the heart turns on itself

like hunger to a spoon.

We make a wish in a vanishing landscape.

Sadness is one more reference point

like music in the distance.

Two people rise from a kitchen table

as if to dance. What do they know

about love?

Silvia Curbelo

今天这首诗第一次诗并没有读懂,但琳琅满目叮咚作响的色彩、声音和光影一下子打动了我。

本诗作者西尔维娅•柯贝罗(Silvia Curbelo)是古巴裔美国诗人,年少时随父母从古巴移民到美国。或许移民的生活让柯贝罗对“地点”有着超乎寻常的情感寄托。这首诗写了在美国佛罗里达度假盛地坦帕湾附近的一对男女的感情纠葛。你不用去过坦帕湾,你把它想成塞纳河,普吉岛,西湖,甚至什刹海——任何一片春花秋月灯红酒绿映衬下的美景,曾经让一对对不肯安份的男女留下甜的和咸的回忆的地方。《今夜我几乎听到歌声》以一位女性的视角写成,她的一段不成熟的感情和坦帕湾,以及一个男人联系在一起,怨恨、忧伤、不能自拔,恐怕也并不想自拔。

《今夜我几乎听到歌声》可以被比拟成绘画中的“印象派”,用一道道看似随机的色彩,同时表现形象和光影。这首诗把实际的事物和意象结合在一起,嘈嘈切切相当绵密。其中一个意象“如愿骨将被折断”很有意思,可以专门解释一下。

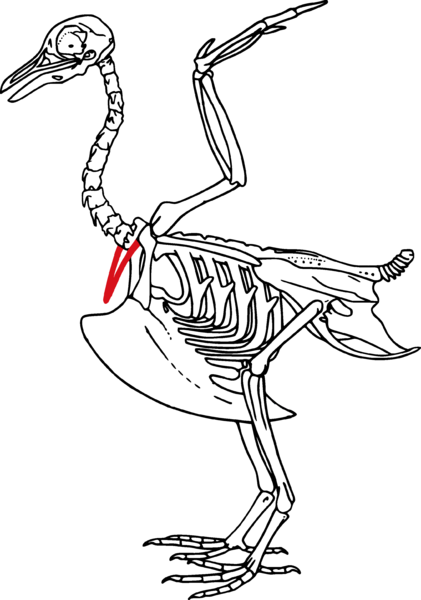

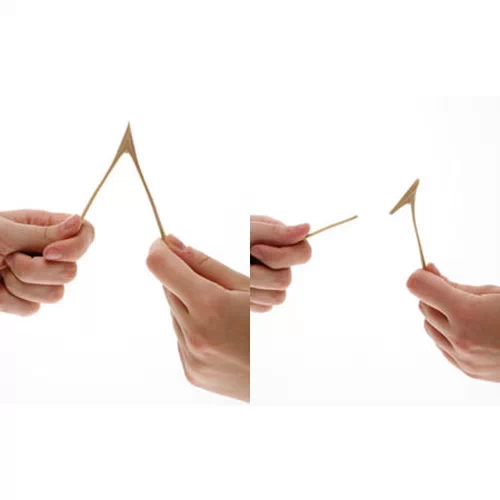

“如愿骨”(wishbone)的学名叫“叉骨”(furcula),是鸟类身体中的一种骨头,其实是锁骨融合成的,具有更大强度的结构。有些其它动物也有叉骨,比如已经灭绝的霸王龙,这说明霸王龙和现生鸟类的亲缘关系。在西方文化传统中,两个人分别握住叉骨的两端,并合力拉断它,拿到较长那头的人被认为会在未来的一段时间内万事如意。在《今夜我几乎听到歌声》这首诗中,男女之间“谁爱谁更多”的游戏被比喻成“折断如愿骨”,但无论谁拿到更多,爱情都不是圆满的。最好的爱情是融合,而不是角力。诗中的主人公看来也知道这一点,所以会说“夜晚跨骑在半心半意的诺言上”。

红色标示为叉骨(如愿骨)

在诗的末尾,诗人写道:“两个人从厨房的桌子上起身,就像要跳舞。他们知道多少,关于爱情的事?”

这两个人成了风景的一部分,也成了故事的一部分,可惜这风景和故事都在流逝,人不可以两次踏入同一条河,用悲伤作为标记只能是刻舟求剑。

荐诗 / 光诸

2015/01/19

题图 / Anna & Elena Balbusso

近期评论